2025.10.23(木)小型コンピューターでからくりそうちをつくろう④を開催しました。

プログラミング

レポート

探究まなび場つるラボ

10月23日(木)都留文科大学にて「小型コンピューターでからくりそうちをつくろう!④」が開催されました。

いよいよ今回は、自分だけの“からくりそうち”のアイデアづくりに挑戦!

これまで学んできた micro:bit(マイクロビット)の仕組みや使い方をふりかえりながら、どんなからくりそうちをつくるか想像をふくらませました。

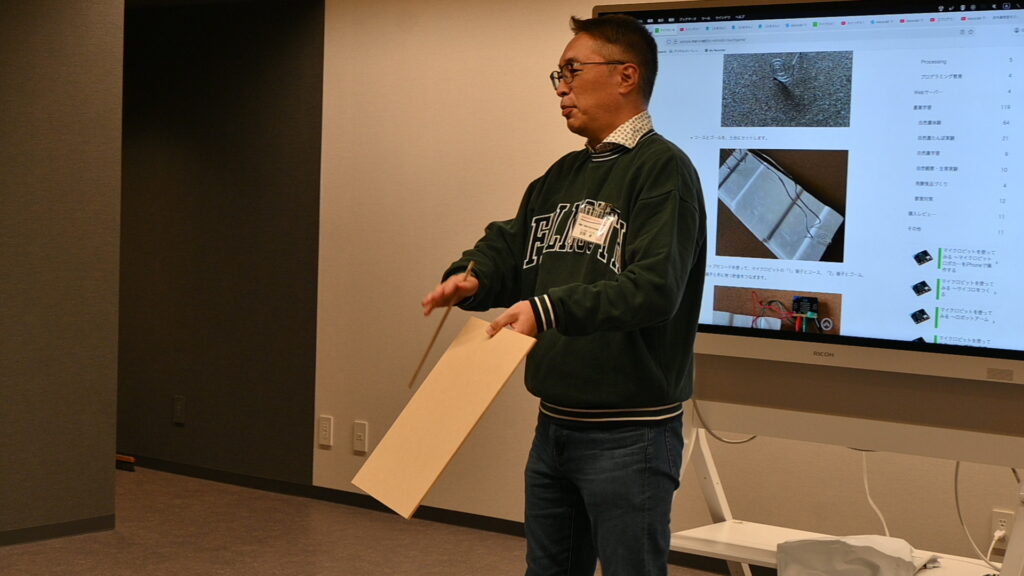

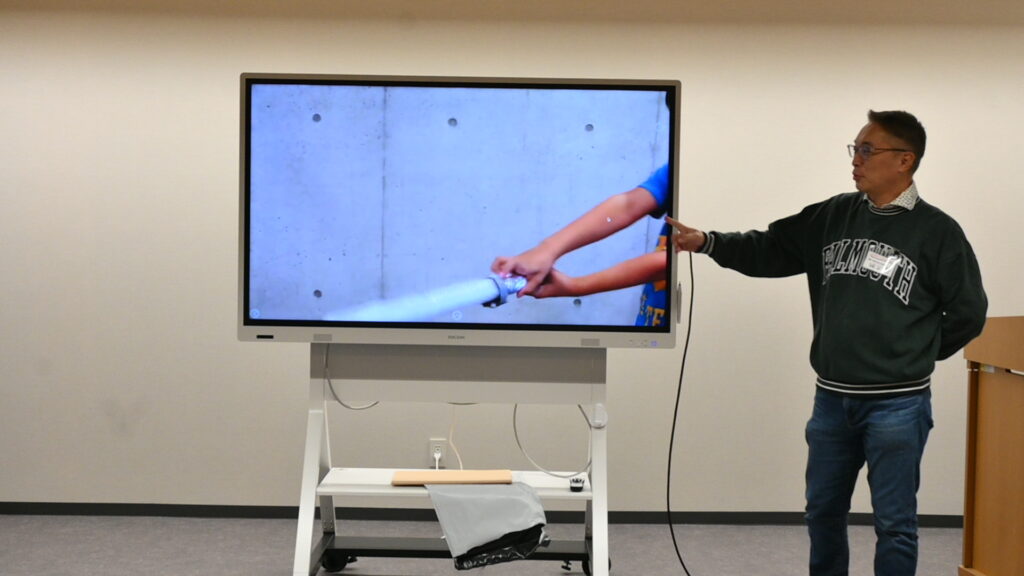

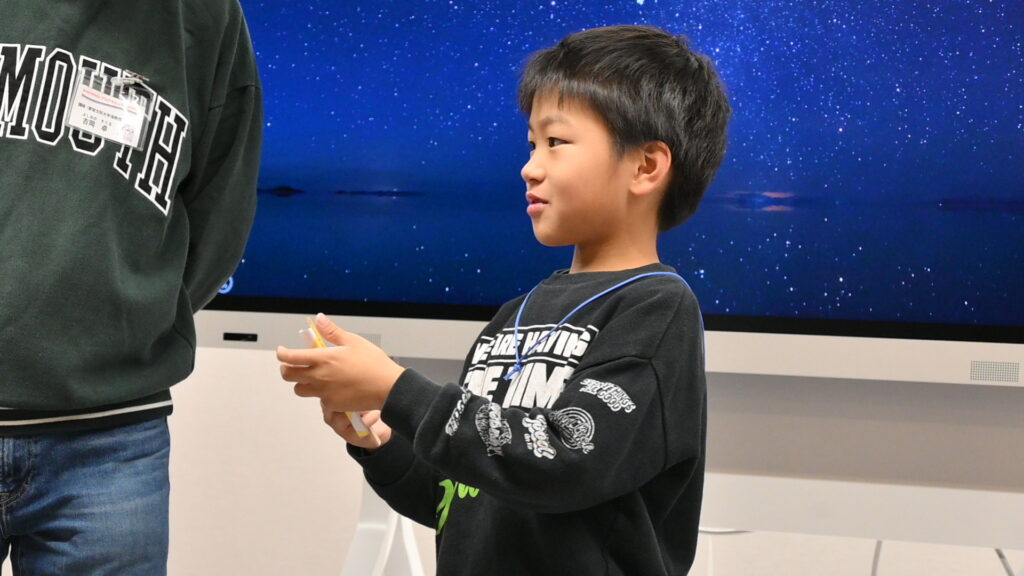

まず最初に、吉岡先生から micro:bit(マイクロビット)でどんなしかけができそうか、レクチャーがありました。

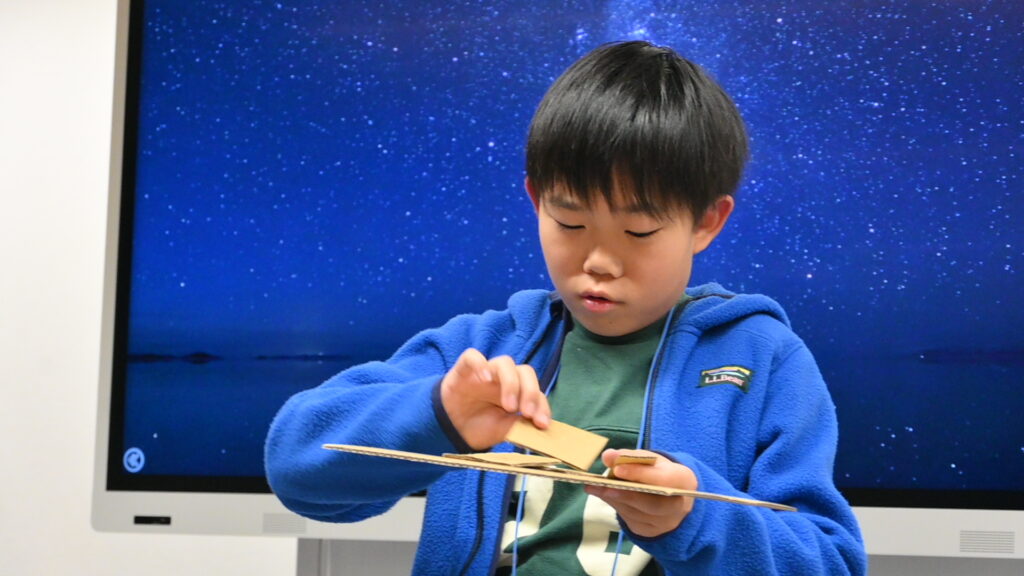

刀を振ったときに、音が鳴るしかけや

センサーを使ったしかけなど、いろんな使い方を学びました。

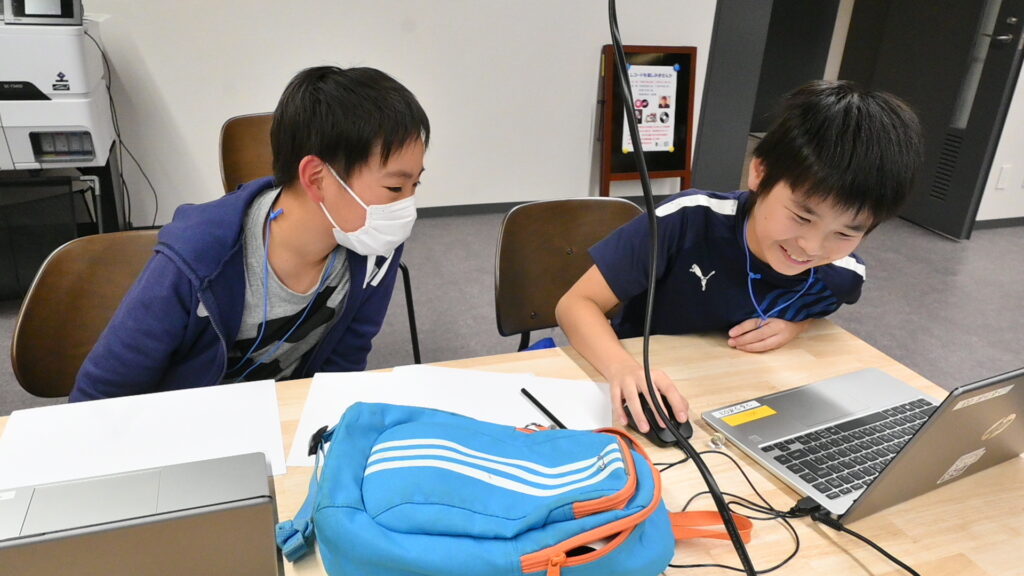

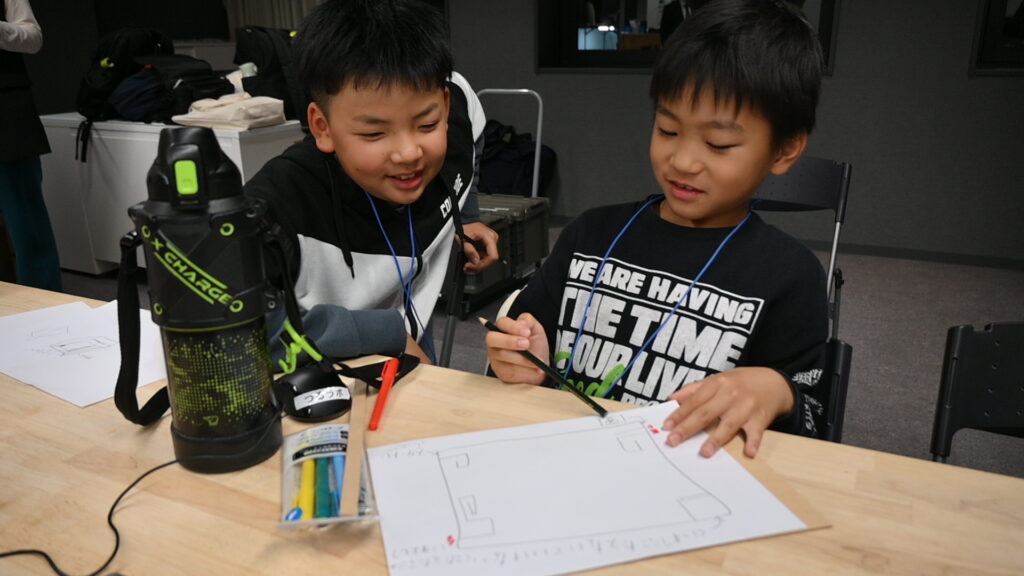

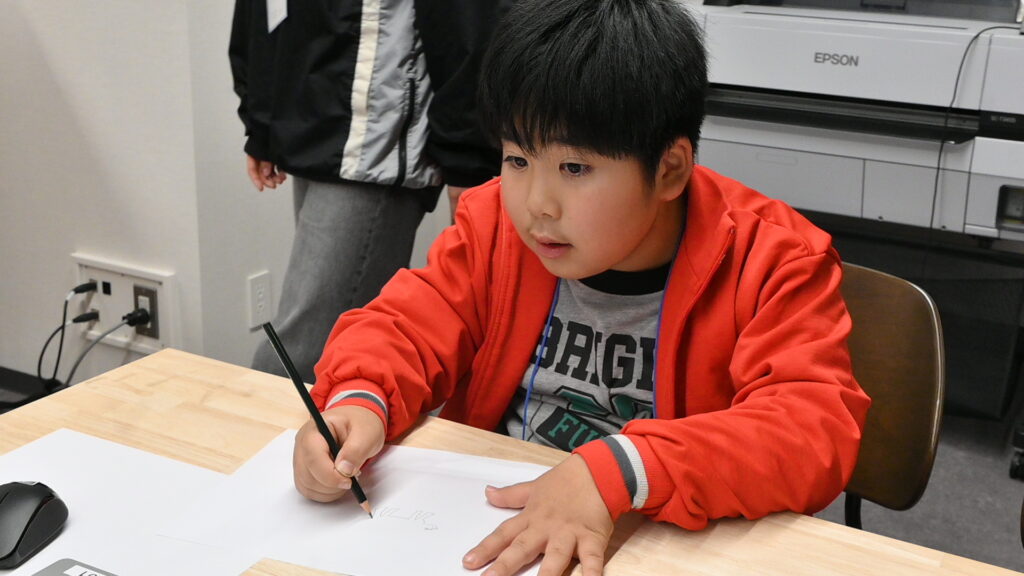

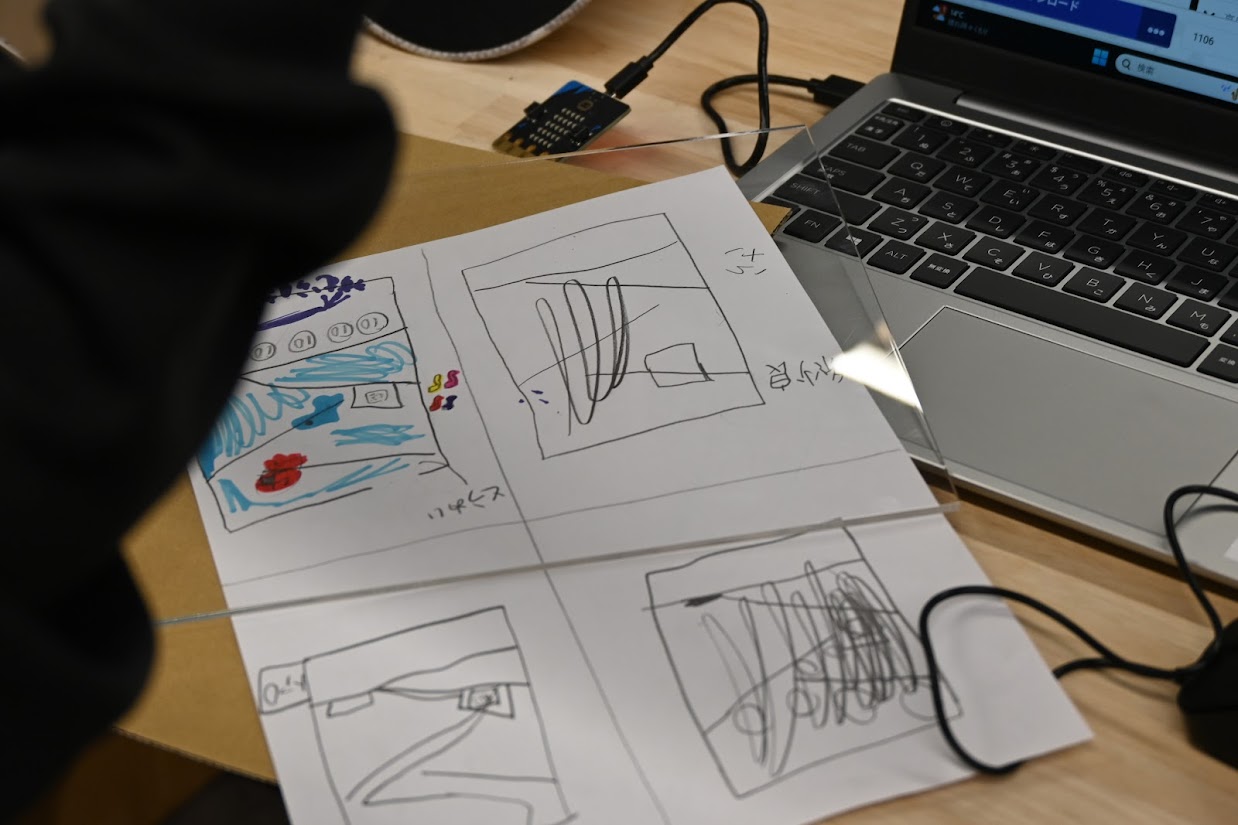

その後、子どもたちは紙と鉛筆を手に取り、思い思いの“からくりそうち”を描き始めました。

浮かんだアイディアをそのまま書き出す子もいれば、

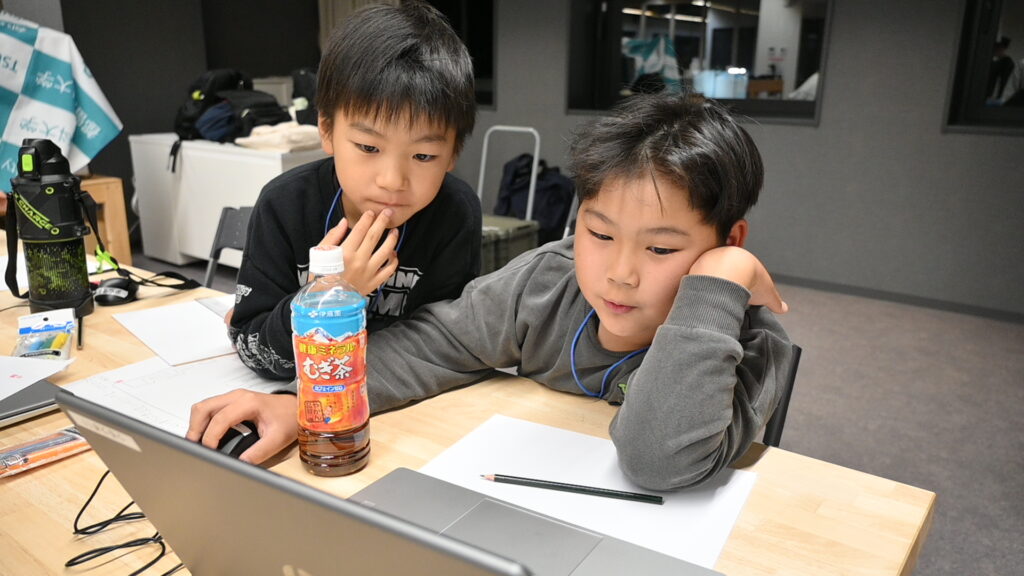

じっくり調べて考えてから書き出す子

お友達やスタッフと相談する子もいて、

それぞれの性格があらわれていました。

「思い浮かんだアイディアをどうやってマイクロビットのしかけと結び付けたらいいかな?」

「アイディアをどうやって形にしていったらいいかな?」

「どんな材料が必要かな?」

「どんなことを調べたらいいかな?」

「ほかの人のアイディアも見に行ってみる?」

悩みながらも、アイディアを書きだしていきました。

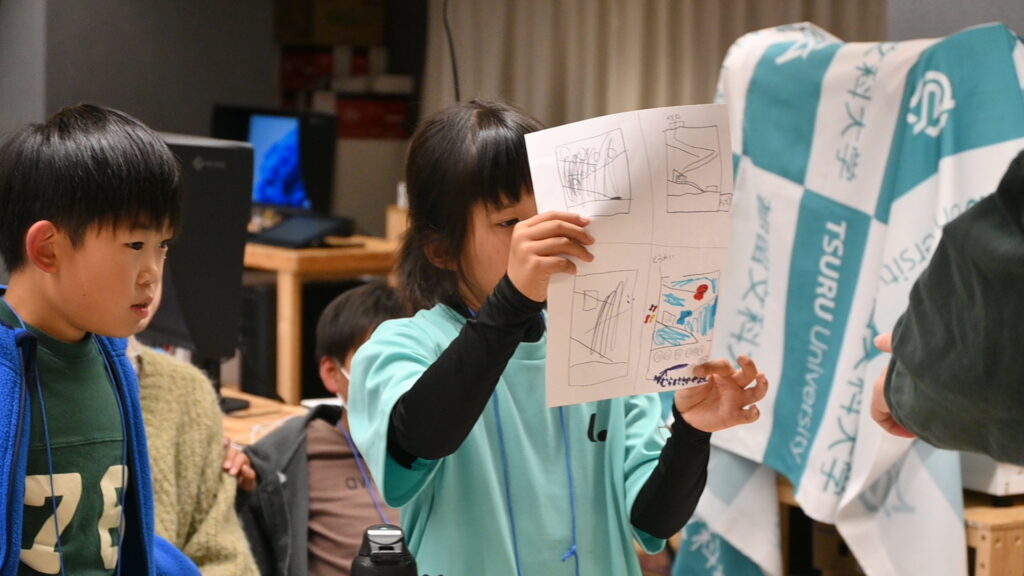

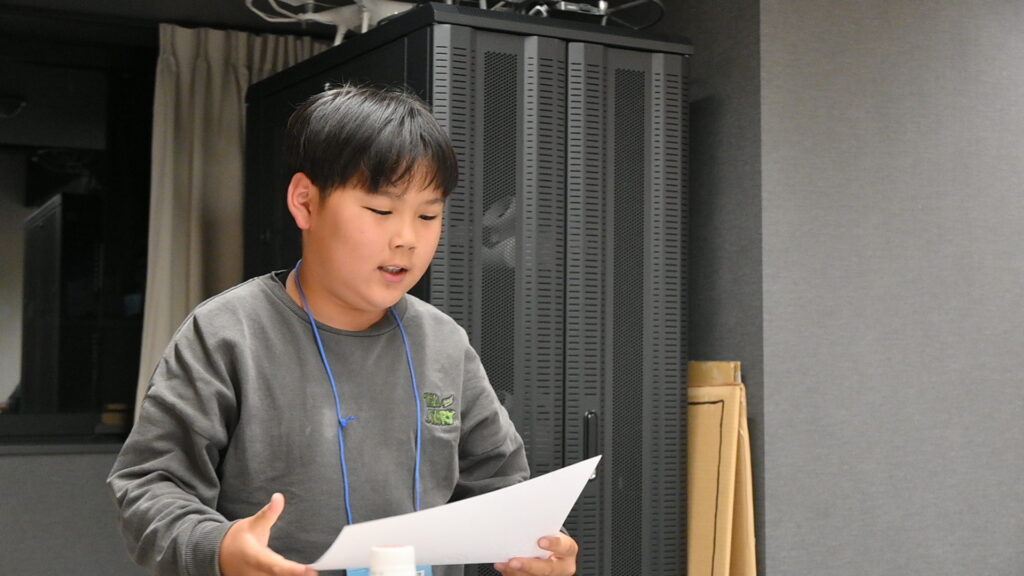

そして完成したアイデアを一人一人発表。自分の言葉で伝えていました。

「”シャキーン!”みたいな音を出そうと思っています。」

「海をイメージした貯金箱をつくります。お金を入れたら、マイクロビットで音を鳴らします。」

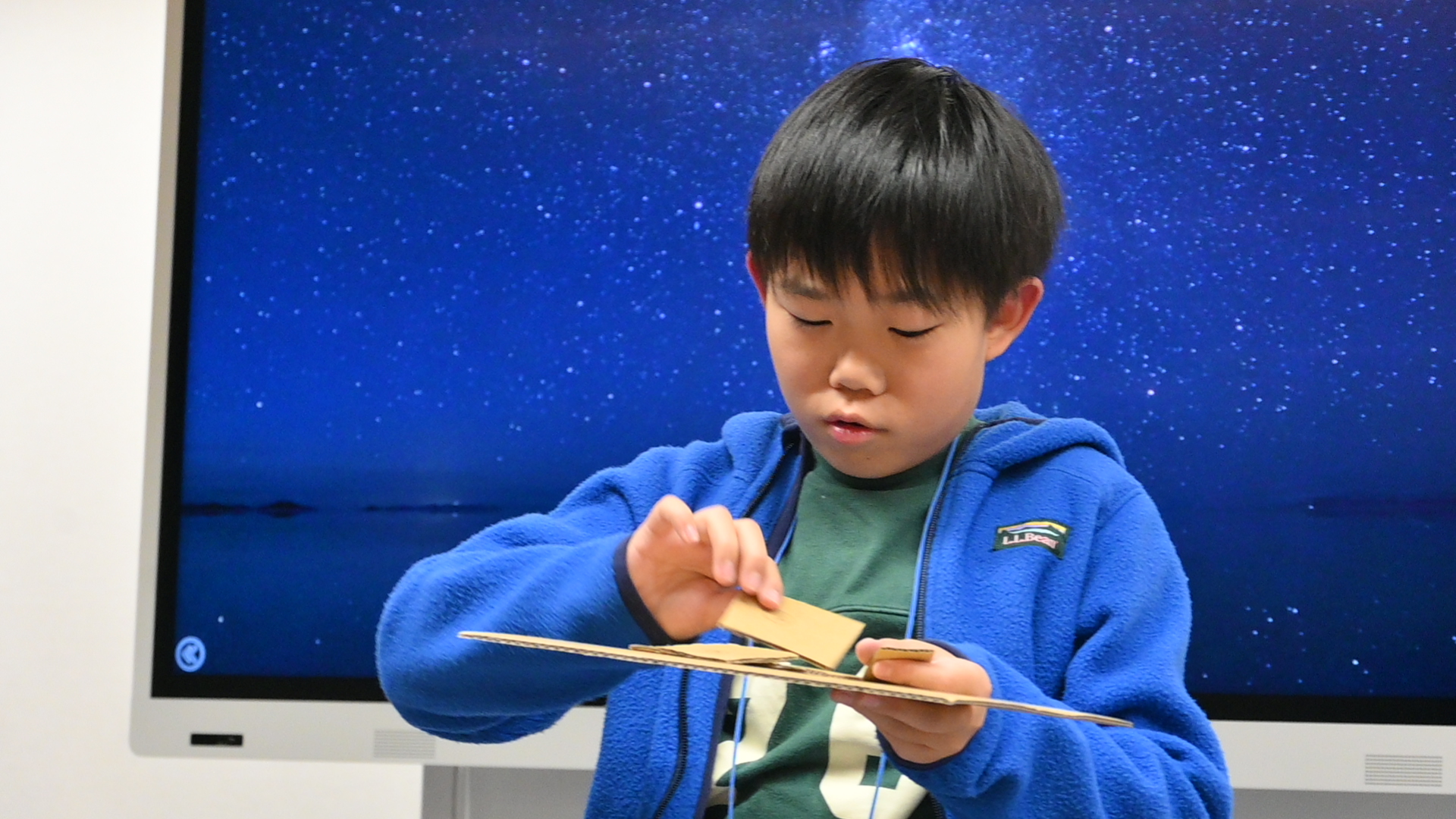

「サッカーゲームです。これがキーパー。そして、穴を通す場所がここにある。これがセンサーを置く場所。」

「センサーで何するの?」

「センサーで当たったか判定する。サッカー好きにはおすすめです。」

「イライラ棒をつくります。形はこんな形です。難しくしました。」

先生やスタッフ、お友達と話しながらアイディアを深めていました。

次回はいよいよ制作へ!

それぞれのアイデアを、実際に micro:bit (マイクロビット)を使って形にしていきます。

うまくいくこともあれば、思いどおりにいかないこともあるかもしれません。

その試行錯誤のプロセスこそが探究のたのしさ。

来週は大学の学園祭でお休みなので、おうちでも引き続き、アイデアや必要な材料を考えてきてもらうことになりました。

次回、どんな“からくりそうち”が生まれるのか、どうぞお楽しみに!

2025.10.2(木)小型コンピューターでからくりそうちをつくろう①を開催しました。

プログラミング

レポート

探究まなび場つるラボ

2025.10.9(木)小型コンピューターでからくりそうちをつくろう②を開催しました。

プログラミング

レポート

探究まなび場つるラボ

2025.10.16(木)小型コンピューターでからくりそうちをつくろう③を開催しました。

プログラミング

レポート

探究まなび場つるラボ

2025.10.23(木)小型コンピューターでからくりそうちをつくろう④を開催しました。

プログラミング

レポート

探究まなび場つるラボ

2025.11.6(木)小型コンピューターでからくりそうちをつくろう⑤を開催しました。

プログラミング

レポート

探究まなび場つるラボ

Follow us!

LINE公式アカウント

友だち募集中

今後の事業・活動報告やプロジェクト開催のお知らせなど、つるラボにまつわる最新の情報をどこよりも早くお届けします。保護者の方はもちろん、教育・保育関係者の方、つるラボにスタッフや講師として関わってみたい!という方のご登録も大歓迎です。ぜひお気軽にご登録ください!

共に学び育ち合う仲間を常時募集しています!